1、在本网发布项目信息请先注册成企业会员;

2、项目内容请发到专用邮箱内,邮件主题请注明“项目招商”,我们会在24小时内审核并发布在本网上;

咨询电话:15000821357/15026458986(同微信号)

联系人:陈诚 先生

专用邮箱:291005212@qq.com

当前您所在的位置:首页 > 技术 > 技术分类 > 牛羊养殖及防疫

当前您所在的位置:首页 > 技术 > 技术分类 > 牛羊养殖及防疫

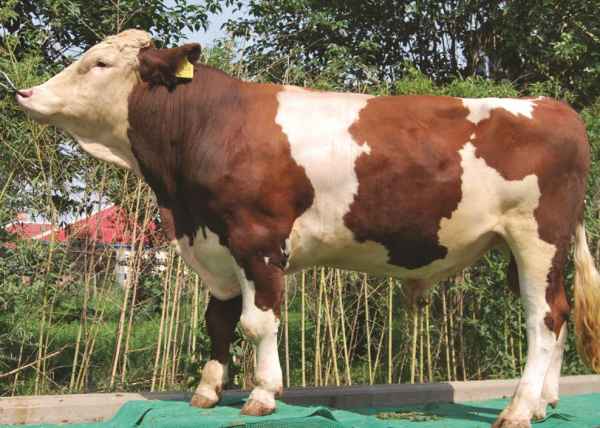

比利时蓝牛

比利时兰牛是一种原产于比利时,当家的肉牛品种。该牛适应性强,其特点是早熟、温驯,肌肉发达且呈重褶,肉嫩、脂肪含量少。现已分布到美国、加拿大等20多个国家。

牛体特点

比利时兰牛肉体大、圆形,肌肉发达,表现在肩、背、腰和大腿肉块重褶。头呈轻型,背部平直,尻部倾斜,皮肤细腻,有白、蓝斑点或有少数黑色斑点。成年母牛平均体重725千克,体高134厘米;公牛体重1200千克,体高148厘米。

与其它普通牛区别

它们和一般牛不太一样,主要表现在极端生长的肌肉。它们的腰部,臀部,肩部,背部的肌肉都比一般牛发达得多,比利时蓝牛原产地在比利时。原本饲养有产奶和产肉两个目地。直到19世纪从英国引进了短角牛进行杂交,以提高其作为肉牛的能力,于是这种"怪"牛就出现了。

牛体偏大原因

比利时蓝牛之所以这么大,是因为它们的一种蛋白质基因不能正常发挥作用。这种蛋白质名为“肌肉生长抑制素”,是调节肌肉生长的激素。

饲养方法

比利时兰牛不但体魄健壮而且早熟,易于早期育肥,日增重1.4千克。据测定:增1千克体重耗浓缩料6.5千克。该牛最高的屠宰率达71%。比利时兰牛能比其他品种牛多提供肌肉18%~20%,骨少10%,脂肪少30%。

食用价值

此外,比利时兰牛肉的肌纤维较细,蛋白含量高,胆固醇少,热能低。

比利时兰白花牛

比利时蓝白花牛是分布在比利时中北部的短角型兰花牛与弗里生牛混血的后裔,经过长期对肉用性能的选择,繁育而成,是欧洲大陆黑白花牛血缘的一个分支,使这个血统牛中唯一被育成纯肉用的专门品种。

产地及环境

比利时兰白花牛为毛色独特的大型肉用牛品种。是由原产于比利时北部短角型兰花牛与荷兰弗里生(黑白花)牛杂交而获得的混血牛,从1960年开始经过选育而成。

地理分布

比利时兰白花牛现已分布于比利时南部地区。我国于1996~1997年山西省及河南省引入该品种。河南省在郑州市河南农业科学院生物技术所牧场繁育,并供应种牛、冻精和胚胎。

形态特征

比利时兰白花牛体格大,呈圆筒状,全身肌肉非常丰满。肌肉束发达,后臀肌肉隆起或向外侧凸出。头部相对较轻小,角细并向侧向下伸出,颈粗短,前胸宽、深,背腰宽平,肩胛肌肉凸出,四肢结实。由于胸深而前肢显得较短。毛色为白身,多在头、颈及中躯臀部有兰色或黑色斑点,斑点大小、分布变化较大,有些牛呈点状或片(带)状。四肢下部、尾帚多为白色。成年牛体高公牛为148厘米,母牛为134厘米;活重相应为1200公斤和700公斤。犊牛初生重公犊牛为46公斤,母犊牛为42公斤。我国引入该品种公牛活重为1300公斤,母牛为800公斤。

形态特征

比利时兰白花牛体格大,呈圆筒状,全身肌肉非常丰满。肌肉束发达,后臀肌肉隆起或向外侧凸出。头部相对较轻小,角细并向侧向下伸出,颈粗短,前胸宽、深,背腰宽平,肩胛肌肉凸出,四肢结实。由于胸深而前肢显得较短。毛色为白身,多在头、颈及中躯臀部有兰色或黑色斑点,斑点大小、分布变化较大,有些牛呈点状或片(带)状。四肢下部、尾帚多为白色。成年牛体高公牛为148厘米,母牛为134厘米;活重相应为1200公斤和700公斤。犊牛初生重公犊牛为46公斤,母犊牛为42公斤。我国引入该品种公牛活重为1300公斤,母牛为800公斤。

婆罗门牛

婆罗门牛原产于美国西南部,是美国人用印度瘤牛、欧洲瘤牛、美洲瘤牛及部分英国肉牛培育的一个适应热带亚热带气候,且最适于全放牧饲养的优良肉牛品种,具有良好的耐热、抗寄生虫、耐粗饲、环境适应能力强和生产潜力大的优点。 [1] 成年公牛体高150厘米,活重900公斤。出肉率高,胴体质量好,肉质超过印度瘤牛。婆罗门牛头或颜面部较长,耳大下垂。有角,两角间距离宽,角粗,中等长。

产地环境

地理分布 婆罗门牛是在美国南部亚利桑那州、新墨西哥州和得克萨斯州炎热的沙漠和半沙漠地区育成的。但近年来,已分布于美国的46个州,即在热带和亚热带的许多地区都有繁育。婆罗门牛已出口到60余个国家,广泛应用于杂交繁育。

由来及育种历史

婆罗门牛最早源于印度、斯里兰卡、巴基斯坦等地,很早以前印度人视其为“印度神牛 ”,不吃牛肉、不屠宰、也不出售,因此要从印度进口婆罗门牛很困难。1854年印度人赠送两头印度公牛以答谢一位英国棉花和甘蔗种植专家, 随后这两头牛的后代在英吉利海峡小有名气;1885年两头印度牛被运抵休斯顿和德克萨斯州,印度瘤牛在美国的杂交尝试开始;1905~ 1906年 33头具有印度瘤牛体型的牛进口到德克萨斯州;在 1910~ 1920年间,先后有近300头印度牛进入美国,在美国西南部地区及墨西哥湾沿岸初具婆罗门牛育种的雏形。进口的牛中绝大多数是公牛,与欧洲肉牛级进杂交 5代以上,含瘤牛血统 31/32,后裔都表现出瘤牛的体态特征,培育成了适应于热带亚热带炎热地区及干旱、沙漠地带的瘤牛品种,1924年成立了婆罗门牛品种协会。 20世纪 60年代巴西育种学家先后从印度引种 7 000多头瘤牛到南美洲;澳大利亚早期婆罗门牛的引种可追溯到19世纪末 20世纪初,但直到 1933年昆士兰州才大量进口婆罗门牛,1950~ 1954年间也多次由美国进口婆罗门牛,目前澳大利亚肉牛生产中含瘤牛血统的牛占到 65%以上。非洲在上百年前也进口印度,并大量开展了与本土牛的杂交,杂交后代几乎扩散至整个非洲板块。印度瘤牛的优良特性也在 19世纪晚期非洲爆发牛瘟时得到了印证,很多普通牛死亡了,而含有印度瘤牛血统的牛有一定的抵抗性,另外,具有瘤牛体态的几个非洲牛品种都无印度瘤牛的线粒体世系。云南省分别于 1993年、1998年从澳大利亚引进婆罗门牛24 头(8 个家系)、99头(12个家系 ),并在小哨驯化饲养 ,为云南省南部热带、亚热带地区肉牛杂交繁育体系建设提供了重要的支撑品种,目前在小哨示范牧场有260头的纯种种群规模,并在大理、文山、保山、思茅等地州小范围内作为父本使用。

品种特征

婆罗门牛头或颜面部较长,耳大下垂。有角,两角间距离宽,角粗,中等长。公牛瘤峰隆起,母牛瘤峰较小。垂皮发达,公牛垂皮多由颈部、胸下一直延连到腹下,与包皮相续。体躯长、深适中,尻部稍斜,四肢较长,因而体格显得较高。母牛的乳房及乳头为中等大。皮肤松弛,一般都有色素。毛色多为银灰色。

品种性能

耐苦,对饲料条件要求不严,能很好地利用低劣、干旱牧场上其他牛不能利用的粗糙植物。也能适应围栏肥育管理,并具有很快上膘的性能。耐热,不受蜱、蚊和刺蝇的过分干扰。

对传染性角膜炎及眼癌有抵抗力。犊牛初生重小,但因母牛产乳量高,因此犊牛生长发育快。婆罗门牛利用年限长、合群性好。好奇胆小,但容易调教。

婆罗门牛具有改良我国南方炎热地区黄牛转向肉用牛的特性。

营养成分

(1)一般来讲,牛肉水分含量低,则蛋白质、脂肪含量就高,牛肉品质就好。婆罗门牛上脑肉的水分为73.08%,粗蛋白为22.19%,脂肪为2.37%,灰分为1.43%,其水分含量相对较低,蛋白含量相对较高,矿物质含量也较高,所以婆罗门牛肉不但营养全面且丰富。

(2)牛肉的营养价值主要体现在蛋白质上,蛋白质是生命的物质基础,是构成人及动植物细胞组织的重要成分,人和动物只能从食品中得到蛋白质及其分解产物来构成机体的蛋白,缺乏蛋白质就不能维持其生命活力[7]。本研究中,婆罗门牛肉的粗蛋白含量高达22.19%,是含量较高的蛋白质肉类食品。

(3)肉类蛋白质的优、劣由氨基酸的含量和种类决定,而必需氨基酸是评价蛋白质营养水平的主要指标[8]。婆罗门牛总氨基酸含量为23.12%,必需氨基酸含量为9.33%,均极为丰富。质量较好的食物蛋白质组成中理想模式为必需氨基酸/总氨基酸在40%,必需氨基酸/非必需氨基酸在60%以上。在此项研究中必需氨基酸/总氨基酸为40.35%,非常接近40%的理想值,必需氨基酸/非必需氨基酸为67.65%%,已超过60%;另外,人体必需氨基酸评分中,评分均超过理想蛋白质模式,由以上判定,本研究中的婆罗门牛肉属优质蛋白质食物。

(4)氨基酸除了一般的营养功能外,还是肉的呈味物质的主要来源之一,即风味氨基酸,主要分3类:鲜味氨基酸、甜鲜味氨基酸和苦味氨基酸。在对婆罗门牛上脑肌肉的研究中,鲜味和甜鲜味氨基酸的含量占总氨基酸比例高49.96%,说明,婆罗门牛肉风味佳,这可能是婆罗门牛常年全放牧于饲草资源丰富且优质的草场,与食谱较广有关。

犊牛饲养要点

犊牛的接产工作

由于婆罗门牛野性较强,对外界环境的剌激特别敏感,易受惊,母牛特别护仔,产犊时会主动攻击护理人员,因而在母牛产犊时,工作人员应该在远离产犊母牛的地方进行观察,千万不要让母牛受到惊吓,把母牛的难产率降到最低限度。

犊牛的护理

预防犊牛脐带炎。在全日制放牧条件下,特别在雨季,犊牛脐带炎发病率较高,因而在犊牛生下后,应及时用碘酒对脐带进行消毒处理。由于少数母牛产犊后受到惊吓、患病或者体况较差时,母畜会拒绝哺乳或无乳。对这一类犊牛就必须进行人工哺乳。犊牛出生 1h 左右应喂初乳,每日 3 次,每次1 .2kg,乳温 35 ~38 ℃,喂 3 ~ 4d。初乳之后喂常乳 。喂常乳时,在 1kg 常乳中加入 0 .08kg 白糖,每天喂 1 次乳酶生 10 ~ 30g,以促进消化吸收,同时也有一定程度预 防犊牛下痢作用。

饲养员必须细心管理,坚持“四看”,即看天气、看吃料、看精神、看粪便。当天气突然变化,寒冷、刮风要加强护理,将犊牛抱入圈内。如发现犊牛精神不好,食欲改变,粪便异常等,应及时向技术人员报告。

犊牛生后 7 ~ 15d 就可以补饲草。饲料要多样化,精料、多汁饲料及青贮饲料要适当搭配。精料随着犊牛的年龄增长和体重增加逐渐增加,同时补充矿物质、维生素和食盐,保证幼畜生长发育的需要。

犊牛 3 ~ 4 月龄断奶,可节省培育成本,同时提早补料,可以促进消化器官发育,由于瘤胃显著发育,可减少消化道疾病的发生,提高犊牛成活率。断奶后除补饲草外,也应给犊牛提供营养丰富的全价代乳料,增加犊牛抗病能力。只有这样才能使婆罗门牛的优良性能得以充分体现,为热带亚热带地区黄牛改良提供优秀的种源。

印度牛

印度牛(Bos frontalis或mithan)是偶蹄目(Artiodactyla)牛亚科(Bovinae)的一个种,产于印度和缅甸,被认为是印度野牛(gaur)的一种家养类型,颈部垂肉较大,角粗大,向外伸展而不弯曲。

雄性肩高1.5公尺(5呎),毛色浅黑,腿白色,尾有丛毛。雌体和幼牛体略矮,体色较褐。居于林地,喜放牧而不餵饲牧草。印度牛历来用作乳牛,但也屠宰用于祭祀,或作结婚聘礼。

称呼

印度牛gayal

印度牛在印度的地位

牛被印度教教徒视为“圣兽”,印度教徒认为,牛既是繁殖后代的象征,又是人类维持生存的基本保证。就是在科学技术十分发达的今天,印度人对牛仍然是敬之如神。印度教不准吃牛肉,印度虽有养牛业,但只能提供牛奶、黄油及牛粪作燃料,喝牛奶允许的。特别是水牛奶,印度人格外喜欢。

牛虽然不能宰杀吃肉,少数地方有用作役牛(民间运输、耕地)。因此,在印度的一些城市、乡村里,老牛、病牛、残牛比比皆是,牛可以到处自由游荡,神圣不可侵犯。这么多的牛,成为国家的一个负担。印度拥有的牛达到3亿多头,人均拥有量居世界第1位,但经济上的作用并不大。印度僧侣每年还要举行一次仪式,叫“波高”,表示对牛的尊敬。他们还和商人举办了许多“圣牛养老院”,将那些年迈体弱,不能自己觅食的老牛收养起来,一直到老死。

印度因其版图形如牛首,且举国敬牛如神,而被称为“牛颅之国”。印度国徽上有四种动物就是:雄狮、大象、骏马和公牛。

印度牛的生活

印度的牛非常多,城镇乡村随处可见,印度无处不在的牛不仅数量极多,而且地位很高,简直到了“横行霸道”的程度。在那里,牛被奉为圣物,严禁屠杀,还受到法律的保护,在印度是吃不着牛肉的,但常常受到牛的恩惠:喝牛奶。

大街小巷到处闲逛的牛实际上是一种叫瘤牛的牛,这种牛肩上有瘤状突起,如同驼背。体毛乳白,双角高翘,两耳下垂,颈下垂肉晃了晃当,走起路来昂首阔步,八面威风,俨然一个个牛魔王下世。但它们脾气平和,从不轻易攻击人,也不把公路上来往疾驰的汽车放在眼中,似乎知道没人敢碰它们。白天逛马路在路旁吃草,夜晚干脆巨石般地卧在马路中央,成为印度大街上不可或缺的一景。印度人对这些牛也持不同态度,有送吃送喝,敬牛爱牛的;也有提出异议,要求驱牛的。公路上从没有人胆敢开车压牛甚至碰牛,毕竟在信奉“万物有灵论”的国度,牛也是神。

印度是全球牛的存栏量最多的国家,印度教认为牛是繁殖的象征,也是维系人类生存的必要生产资料,印度大街小巷虽然到处是牛,但这些四处闲逛、安然游荡的牛也是有主的。主人必须帮着挤奶,但饲喂、繁殖都不必操心,因为大街就是大牛圈,走到哪吃到哪,走到哪拉到哪,甚至走到哪生到哪。在印度,牛的福利基本能够得到保障,大都“颐养天年”,而非“英年早逝”幼龄即遭屠杀,自然死亡之后才可利用。主人受到恩惠,牛儿充分自由,多好哇。好是好,只是牛多草少,害得这些牛在大街上可怜兮兮地找吃找喝,在垃圾堆里翻来翻去,什么瓜皮烂叶,甚至连报纸都吃。这些牛既然生于大街、长在大街,当然就不怕人,也不会去威胁人,大家相安无事。

印度人民普遍信奉印度教,教民约占全国人口总数的90%;其次为伊斯兰教、耆那教,佛教居少数。印度教主张万物有灵的“泛神论”,把许许多多大山大河、动物植物都敬奉为神,或当做精神的寄托,形成了人与自然紧密联系的“梵文化”,处处体现人对自然的崇敬、感恩之情。

印度牛造型的工艺品

印度因以牛为崇拜的图腾,因此印度牛造型的工艺品在印度也比比皆是。

现在,随着边境贸易的畅通,印度牛造型的工艺品也随着商家的采购而进入中国市场,作为一种古朴而文化内涵生动的家居工艺品为广大中国消费者所收藏。

瑞澳吨牛

瑞澳吨牛属超大型肉用牛。是由河南商丘豫东特种动物养殖有限公司采用国外优良原种安格斯牛和国内优良肉牛杂交提纯,优选而成的优良肉用牛新品种。

外形特征

瑞澳吨牛体格高大,肌肉发达,结构紧凑,皮毛光滑,短毛有红、黄两种颜色,性情温顺,鼻镜宽,口大方正,颈短厚,稍呈方形,颈侧多有皱褶,肩峰隆起,肩胛斜长,前躯比较发达,睾丸对称。母牛头清秀,颈薄呈水平状,长短适中,一般中后躯发育较好;公牛角基较粗,母牛角较细短。

饲养

瑞澳吨牛,耐粗饲,好管理,农作物秸秆都是养牛的好粗料。其抗病能力强,生长速度快,按常规养,日增重可达2公斤左右,成年公牛体重可达1000-1300公斤,母牛体重可达650-1000公斤。

发展情况

瑞澳吨牛肉用性能好,中等膘情,公牛屠宰率平均为60%,净肉率50%,胴体产肉率为80%。瑞澳吨牛在我国很多省、区被大量用做种牛,在纯种选育和本身改良上,向早熟肉用方向发展,与当地各品种牛杂交,可提高产肉产奶性能,获得更好的经济效益。

蒙贝利亚牛

蒙贝利亚牛属乳肉兼用品种,原产于法国东部的道布斯(Doubs)县。18世纪通过对瑞士的胭脂红花斑牛(Pie Rouge,亦称红花牛,通常认为是西门塔尔牛的一个类型)长期选育而成。繁殖力好,适应性强;乳房结构好,排乳速度快,适于机械化挤奶;母牛混合胎次平均产奶量为7516kg,乳脂率3.76%。以青贮玉米为主的日粮饲养到14—15月龄屠宰,日增重可达1.2—1.35 kg。

简介

1872年在兰格瑞斯(Langres)举行的农业比赛中,育种专家Joseph Graber对他培育的一组牛第一次用了“蒙贝利亚”这个称呼。1889年在世界博览会上,官方正式承认蒙贝利亚牛品种并予登记注册,同年进行了蒙贝利亚牛良种登记。现有头数约150万头,其中泌乳母牛68.5万头,登记母牛32.8万头。在法国,它被列为主要的乳用品种之一,其产奶量仅次于荷斯坦牛居全国第二位。

主要特点

蒙贝利亚牛有较强的适应性和抗病力,耐粗饲,适宜于山区放牧,具有良好的产奶性能,较高的乳脂率和乳蛋白率,以及较为突出的肉用性能。已出口到40多个国家。

外貌特征

被毛多为黄白花或淡红白花,头、胸、腹下、四肢及尾帚为白色,皮肤、鼻镜、眼睑为粉红色。具兼用体型,乳房发达,乳静脉明显。成年公牛体重为1100—1200千克,母牛为700~800千克,第一胎泌乳牛(41 319头)平均体高142厘米,胸宽44厘米,胸深72厘米,尻宽51厘米。

生产性能

法国1994年蒙贝利亚牛平均产奶量为6770千克,乳脂率3.85%,乳蛋白率3.38%;新疆呼图壁种牛场引入蒙贝利亚牛平均产奶量为6668千克,乳脂率3.74%。18月龄公牛胴体重达365千克。

1987年中国从法国引进蒙贝利亚牛169头,其中怀孕母牛158头,青年公牛3头。分别饲养在新疆呼图壁种牛场(47头)、内蒙古高林屯种畜场(55头)、四川阳坪种牛场(29头)、吉林查干花种畜场(18头)和北京延庆奶牛场(9头)。经过多年的育种工作,蒙贝利亚牛已适应中国的生态环境,并在数量及生产性能上均有一定的发展和提高。

瘤牛

瘤牛,哺乳纲牛科(Bovidae)牛属。草食性反刍家畜。因在鬐甲部有一肌肉组织隆起似瘤而得名,古称犦牛,亦称犎牛。有乳用、肉用及役用等类型。为热带地区的特有牛种 [1] 。瘤牛原产于印度,100多年前由印度传入巴西,100多年来,巴西科研部门经过对该牛种进行了不断的基因改良,使瘤牛的产肉、产奶量以及抗病进一步提高,一头大的瘤牛最重可达1300多公斤,而且毛短,生长期短,肉质细嫩。中国于20世纪40年代开始引入,在海南等地饲养。

体型特征

瘤牛脖子上方有一个硕大的牛峰,有的甚至重达几十公斤,像一个大瘤子,喉部的松肉皮延长为肉垂,直至腹部。两耳大而悬垂,有明显的抗热和抗病能力。 耐热、耐旱、耐粗饲,和普通牛杂交,其后代有生育力。体格较高,骨骼纤细。头狭长,额宽而突出,耳长大而下垂,颈垂特别发达,甚至可延伸至腹下与阴鞘及阴囊皱褶相连结。瘤峰发达,形状不一,重5~8千克,约占体重的2~3%。蹄质坚实,皮肤松弛,被毛短粗且稀疏。毛色多种,常见的有不同深浅的灰色、褐色、红色及黑色等。汗腺多,腺体大,易排汗散热。对焦虫病等有较强的抵抗力,并能遗传给其与普通牛的杂交后代。皮肤分泌物有特殊气味,能防壁虱及蚊虻。许多国家利用瘤牛与欧洲肉牛杂交,培育出含不同程度瘤牛血液的优良新品种(见牛)。中国也曾引入瘤牛改良当地黄牛。

生物学特点

瘤峰库藏

大而圆的瘤峰是一种沉积脂肪的肌肉组织,被称为瘤牛的营养库,犹如骆驼的驼峰,绵羊的脂尾一样,能在物质匮乏时发挥一定的补给作用。较大的瘤峰可占体重2%到3%。

皮肤屏障

颈部,垂皮及腹下长有明显的褶皱,表皮面积大,真皮层薄,表皮厚。皮下肌肉发育良好,这种结构在机体的生命活动中起很大作用。

耐热性好

较大的体表面积和薄的真皮,利于散热。汗腺及皮质腺发达,排列特殊并接近皮肤表面使散热速度快。皮肤中特殊的黑色素能有效地反射看不见的光线,增强抗热能力。

抗逆力强

血液中淋巴细胞含量高,以适应不良环境对热带疾病的抵抗力。采食慢,但对饲料的消化率高,饮水少,但对缺水所引起的不良后果小,消化好,一般不会发生胀气等病。

主要品种

辛地红牛

乳役兼用。原产巴基斯坦的信德省,来源于俾路支的山地牛。在印度和巴基斯坦普遍饲养,且被引至马来西亚、缅甸、斯里兰卡、菲律宾、日本及巴西等国。中国曾于1940、1956、1960及1965年先后引入,分别饲养于海南岛和雷州半岛等地,在广西、贵州、云南、江西和福建等地也有分布。成年公牛体重 425~455 千克,母牛体重300~330千克。在终年放牧,每头每日补给混合精料1.5~2千克的条件下,泌乳期为240~300天,产奶量1000千克以上,乳脂率5.0%左右。公牛主要供役用。

婆罗门牛

即美洲瘤牛。肉用型,由美国用几种印度瘤牛略加欧洲牛血液育成。分布于路易斯安那州和得克萨斯州等地。繁殖力强,利用年限长。在美国许多新育成的肉牛品种中均含有本品种血液。一般成年公牛体重为 770~1100千克,母牛为450~550千克。出肉率高。经肥育后屠宰率可达60~62%。

博览会

巴西瘤牛养殖协会是巴西最具权威的负责牛基因改良的机构,在全国各州设有25个办事处,其职责相当于良种牛的“公证处”,负责对良种牛的登记注册工作。巴西各州每年要举办多次瘤牛展览会,并评选出每届展览会的冠军,之后再到乌贝拉巴参加一年一度的瘤牛博览会。凡是经审查合格的良种牛都由巴西瘤牛养殖协会进行注册登记,并在牛的身上烙上统一编号和牛的出生地等。

巴西每年五月,都在位于东南部地区的乌贝拉巴市举行瘤牛博览会,持续时间达10天左右,目的是促进良种牛的培育和促进巴西畜牧业的发展,博览会上最引人注目的是瘤牛拍卖会和瘤牛全国冠军比赛。在短短10天的博览会上,将举办50多场拍卖会,拍卖出全国最高价格的种牛。拍卖会不仅拍卖良种牛,同时还拍卖良种牛的精液和胚胎。全国瘤牛冠军赛参加者大都是来自全国各地区比赛中的冠军,每年前来参赛的瘤牛多达几千只。参赛的瘤牛共有八个品种,每个品种都评选出一个肉牛和奶牛冠军。

巴西瘤牛市场具有广阔的前景,巴西不仅拥有世界先进的遗传基因技术,有专门的精子采集和胚胎培育中心,而且有高素质的技术人员负责每一环节的严格的技术把关工作,使得瘤牛基因改良工作不断取得新进展。经过基因改良的瘤牛体重最高可达1.31吨,改良过的奶牛日均产奶量最高可达到42.1公斤。